三年 & 好奇心

时间流逝很快,

不知不觉,

已经工作三年了。

也借着这个时机,

记录下刚毕业这三年吧。

原因有二,

一是三年时间不长也不短,自己有些变化。

二是有段时间没写作,也想稍微写写。

全文会偏记录写法,

也许会稍微写得无序,

也许会写得略显矫情,

也请多多见谅。

那我们开始吧。

☄️ 好物

工作后发现,物品可能也有长期主义一说,

能够长期使用下来的物品也许价值不低。

记录下这三年我个人喜欢的物品

- 墨水屏

- AirPods Pro 2

- Notion

墨水屏

记不得是 22/23 年买的设备,

回想当时,也在想买不买,

主要考虑下方两个点,

一是当时刚开始阅读,不确定能否长期坚持。

二是不确定墨水屏对阅读的作用有多大。

但最终回过头看,是一个不错的决定。

墨水屏给我带来的一个启发是:

“该读书的时候读书”。

当我用墨水屏的时候,

少了其他应用和通知的干扰,

黑白的颜色、极简的功能让我更专注于阅读。

在上方阅读了 450 个小时,

并且,这也是我的日用品了。

AirPods Pro2

一款轻便的降噪入耳式耳机。

记得是在线下零售店体验的,

感觉降噪效果很好,于是就下单了。

至今使用有两三年了。

整体体验下来,几个点

- 降噪:在地铁/开放工位时非常有用;

- 轻便性:虽然不如普通 AirPods 轻,但仍易携带;

- 交互设计:长按、轻点、双击这些操作直觉易懂。

当然也有缺点,

比如价格偏高,入耳式佩戴舒适度因人而异。

但对我而言,它是减少干扰的好帮手。

Notion

23 年起,Notion 成了我生活里的一部分。

吸引我的点主要有:

- 极简优雅的交互体验

- 知识原子化的工具哲学

日常我用它来做:

- 日程记录

- 项目归档

- 日常写作

- 读书记录

起初,也许你会觉得记录整理很难。

但请试着克服,并尝试坚持。

到最后,也许你会得到思考的痕迹。

⌚️ 一些习惯

过去三年也养成了几个习惯

- 阅读

- 出门逛逛

- 多与不同的人交流

阅读

每天会保持 30 分钟的阅读时间,

同时,一周也预留一段时间,

专门阅读感兴趣的话题。

阅读不限于书籍,也包括网站、公众号、博客等形式,

也不局限于科技、人文社科、传记、历史等领域。

而是,仅仅找到感兴趣/喜欢的内容读一读。

出门逛逛

这里也分两种吧,

一是时间比较长的假期出游,

二是短时间的出门走走。

对于第一种,

这里就不多说了,

因为我感觉我出游地方还比较少,

也许未来会分享。

主要是第二种,

比如,周末大概率会出门逛逛,

可以是公园,咖啡店,街边。

- 公园:能让我全然放松,恢复能量。

- 咖啡店:能让我有“放松的专注”。

- 街边:会让我放松观察看到形形色色的路人。

在这些场景下,

也许能做到全然的放松,

从而激发一些灵感和想法吧。

多与不同的人交流

我很喜欢与不同的人交流,

特别是非同龄人,非同行业的人。

因为他们能提供日常我接受不到的信息,

也许这是一种方差吧。

📖 阅读 & 写作

阅读

“感谢世界上有书籍”。

书籍,是我看到世界有限切面的一种途径。

我仍希望跟你分享下,

在我有限视角下,所看到的那些切面。

- 《清醒地活》:抽离情绪,让一切自然流过。

- 《你当像鸟一样飞往你的山》:你可以用很多说法来称呼这个自我:转变,蜕变,虚伪,背叛。而我称之为:教育。

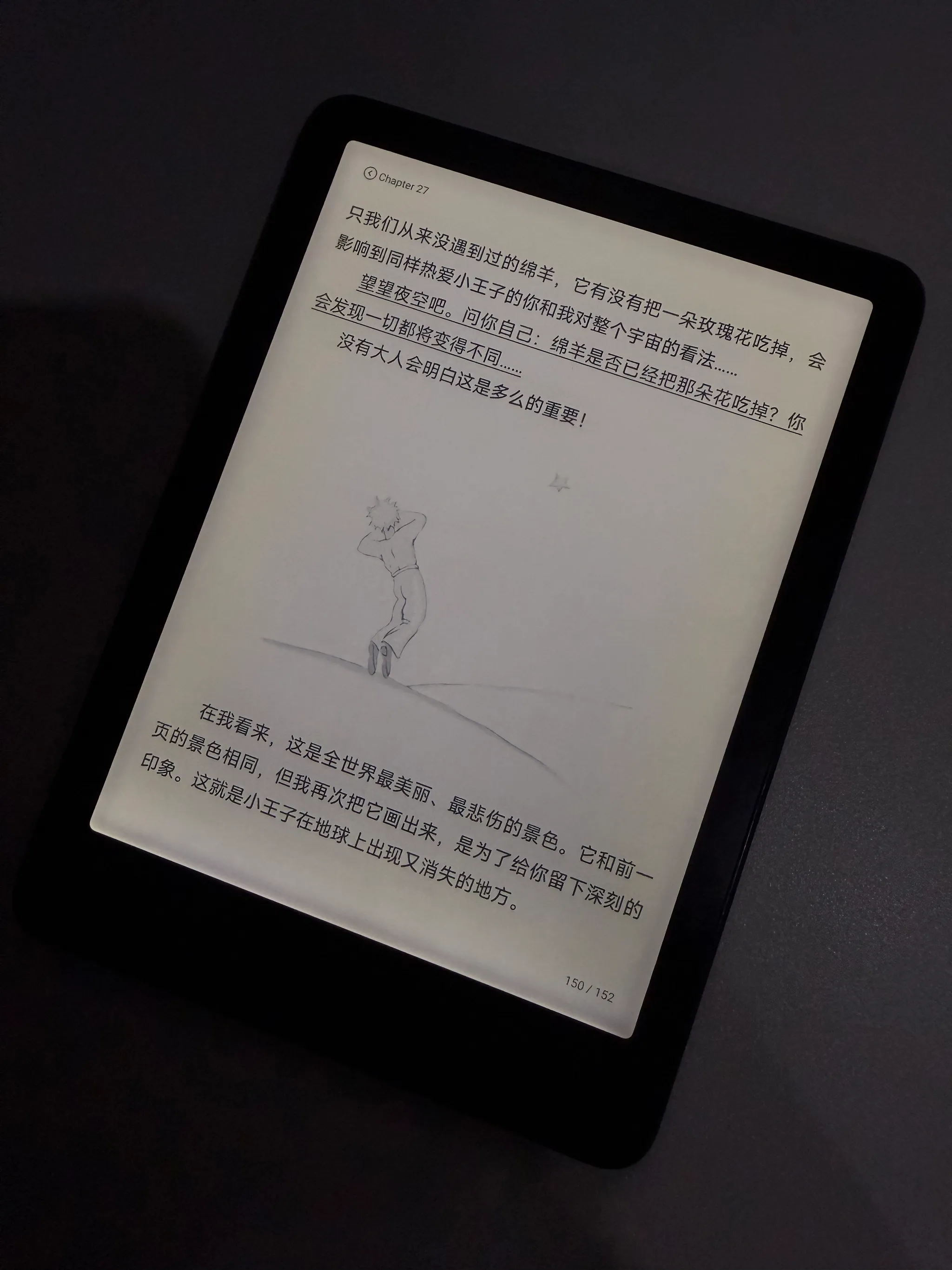

- 《小王子》:你心中的小王子是否已经老去。

有同事问我:“看那么多书,你具体是想学习啥”

我回想了下,

实际上,一开始读书比较功利,

但后面反而成了习惯,

也看很多看似“神叨叨”,“无用”的书,

这些书没有教我一二三的具体方法,

但也许它们在影响我自己。

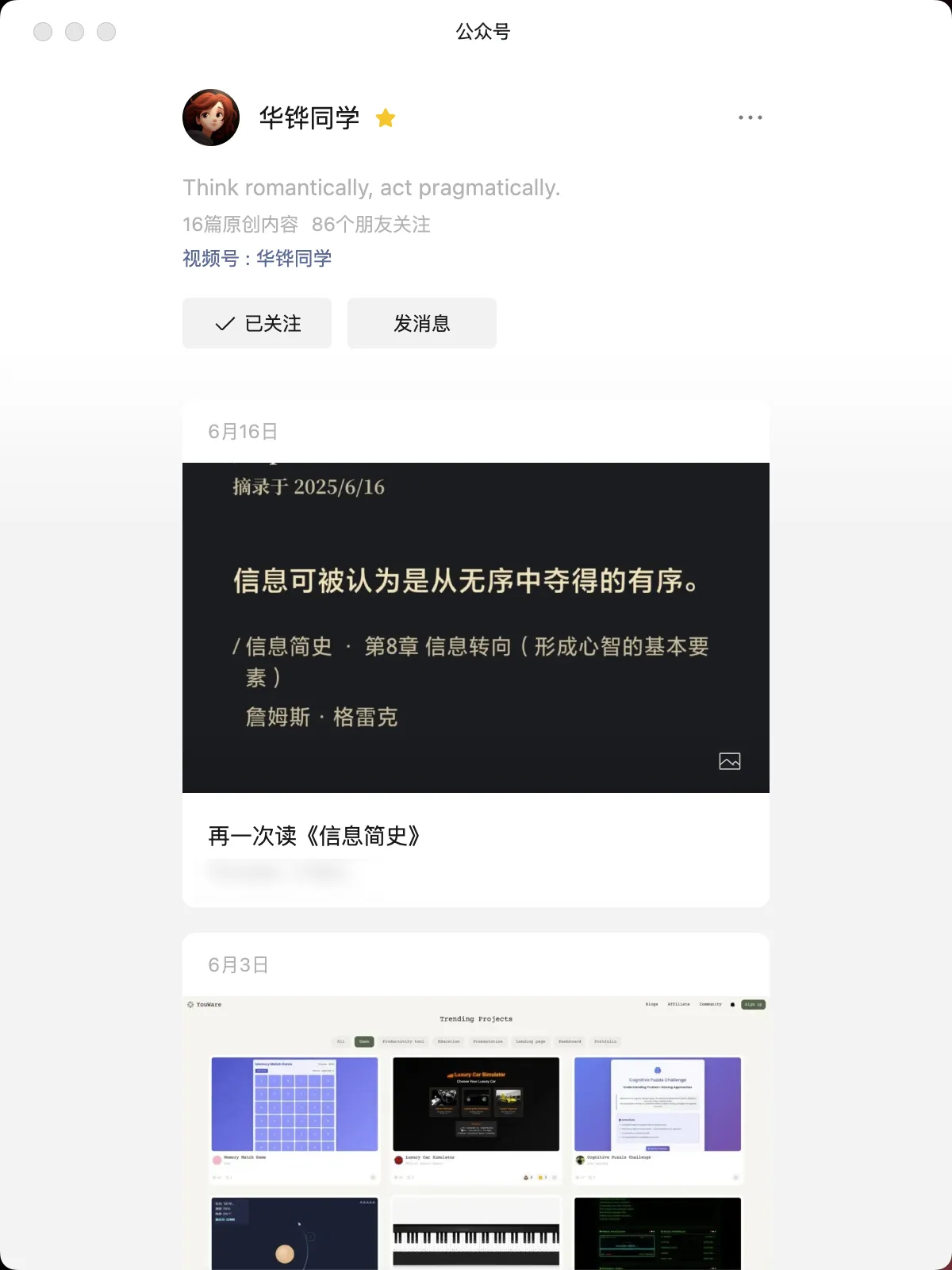

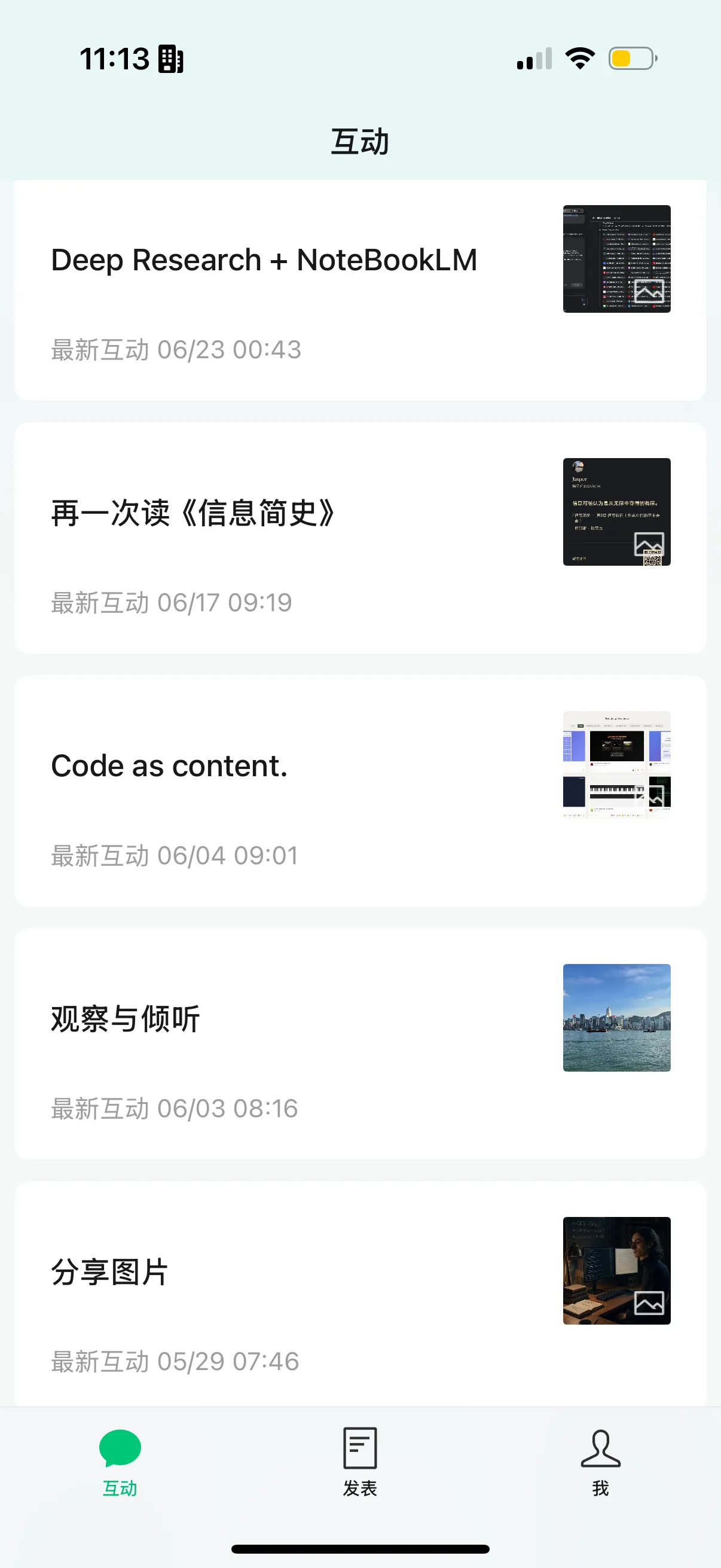

写作

工作之后,我尝试着做内容输出,

三年来,在公众号发表了 50 多篇文章,

也在掘金等平台,发布二三十篇。

这意味着平均每月产出 1~2 篇文章。

但过程并不顺利。

比如,数据并不好看,早期也因数据而灰心。

比如,公众号的调性是啥,偏技术还是偏日常。

比如,文章内容要博人眼球,还是沉淀深度内容。

但某天貌似我自己找到了答案,

我想做“有价值,能活得久”的内容,

而非“内容快消品”,

重要的是,我想做“自我表达”。

记录我的所思所想,

不局限于具体领域。

因为,它展现的是多面的我。

同时,感谢阅读文章的朋友们,

给了我内容的反馈,

也让我持续写下去。

🤖 AI & 编程

AI

近几年 AI 发展太快了,

似乎每隔段时间就有新惊喜。

过去三年中,有一些惊喜时刻

- 第一次使用 ChatGPT

- Claude 的 Artifacts

- Cursor 编辑器的出现

- DeepResearch 的出现

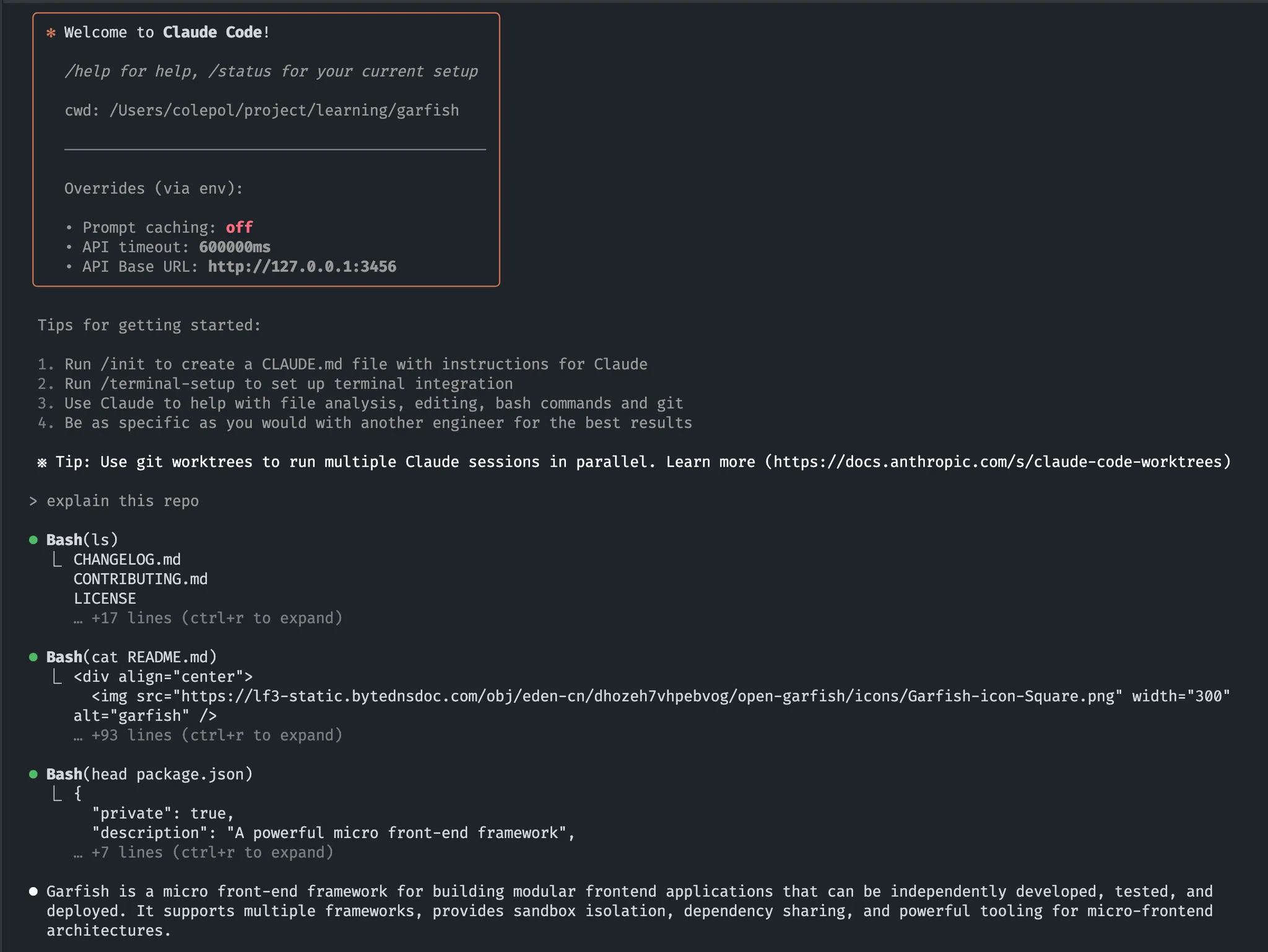

- Claude Code 的代码能力

当 AI 效果能这么好时,

再伴随着一定的信息差,

这个时候”焦虑”就产生了。

如何对抗这些“焦虑”呢?

也是最好的法子是“了解它”。

个人做法是:“优质信息源 + 具体实践 + 多思考”

- 优质信息源:避免营销号,而是追一手信息

- 具体实践:日常多用 AI 工具,有机会的话多尝试 AI 工程实践。

- 多思考:这个有点抽象,比如思考 AI 对信息管理的影响。

但同时,不要过分依赖 AI,

读过《人类简史》的朋友可能知道,

“也许是小麦驯化了人类”。

但我们过份依赖 AI 的时候,

“也许 AI 是小麦 2.0, 驯化了人类”

当 AI 一直帮我们思考回答问题的时候,

也许我们就不太会思考了。

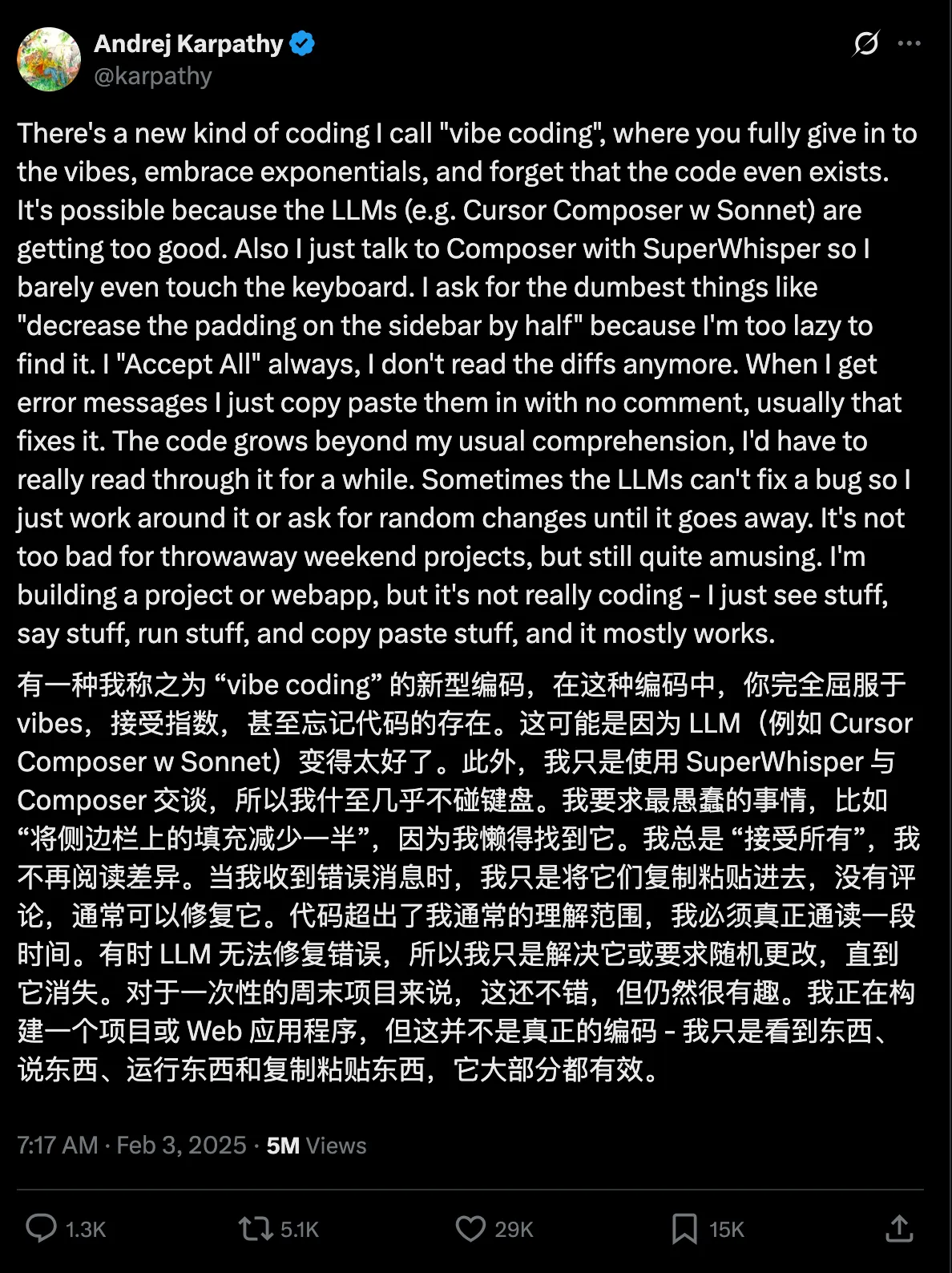

编程

24/25 年 AI Coding 有很大的发展,

甚至都有新名词叫 Vibe Coding,

即氛围编程,AI 帮完成大量编码。

当去年 Claude 的 Artifacts 的能力出现,

今年朋友反馈新模块 70% 的编码是 Cursor 写的,

近期产品同学 Vibe Coding 生成交互原型和小产品模块。

像 YouWare 已经在做相关内容平台的创业了。

越来越感觉到

AI + Coding,已逐渐成熟

Coding,是一种新形态的内容

AI/Vibe Coding,或许就是新的创作方式

关于 AI Coding,

我还想描述下。

记得 18 年刚学编程的时候,

是根据师兄给的百度网盘的资料,

以及编程语言的网站,

结合两边信息,

然后去试着编码。

而近期用 Claude Code,

其效果是有些超预期的,

可以在短短几分钟,

生成较为质量还不错的代码。

从结果上看,

貌似后者更好,

但实际上,

后者缺乏了过程,

而这些“过程细节”,

恰恰就是我们能深入学习理解的时机。

而从感受来说,

前者虽然花费时间长,效果一般,

但正是这个给我带来创造的感觉,

让我持续地迭代。

我永远也记得,

第一次手写画出课程表的满足感,

即使代码非常地简单。

我并非反对 Vibe Coding,

恰恰相反,

我觉得它在快速验证,原型迭代,辅助编码的场景,

它反而是优先选择,

能够提供不少效率,

能让想法快速落地,

但其可能也有代价。

实际上,

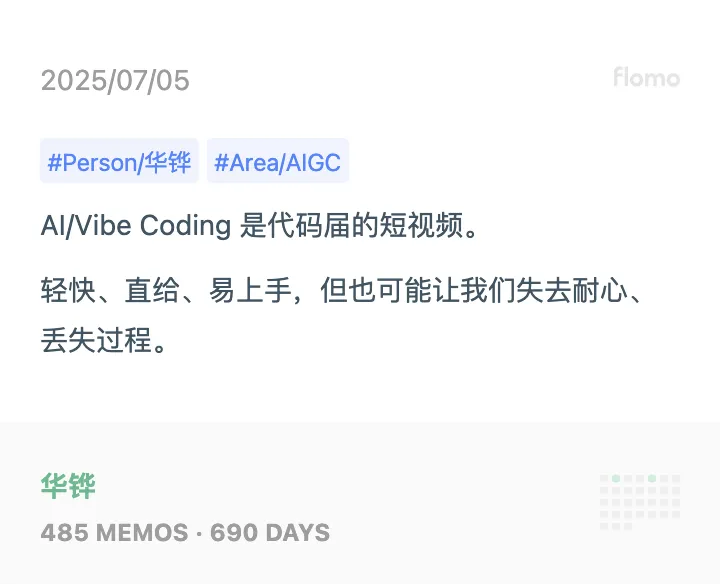

我更愿意称“AI/Vibe Coding 是代码界的短视频”。

我们需要平衡这两者,

真正的智慧,也许在于中道。

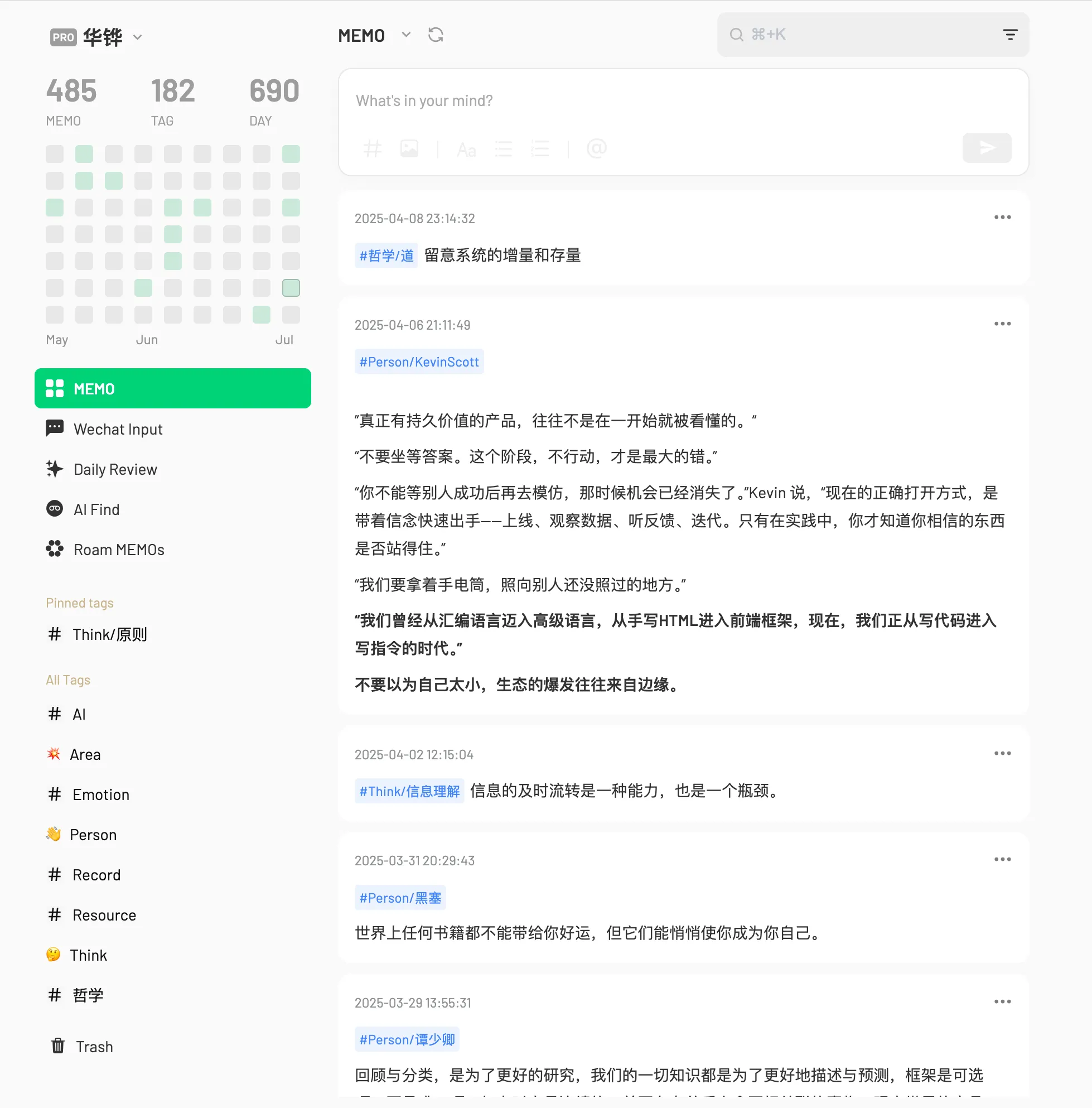

🤔 想法记录

作为一个喜欢发散思路的人,

脑里其实会有不少的想法,

以及我还喜欢记录,

所以会记录上述所说的想法,

也会记录一些外部给的输入。

在这里也希望分享下。

- 理论构思可以绘制框架,但动手实践才能有具体反馈。

- 信息应该是可关联,可用多种形态表达,即时反馈的。

- 我们看到的只是世界的一个切面,并非完整表达。

当然还有很多,

同时,我也不是说教,

因为上方的观点,

“可能都是错的”,

而是仅仅想分享罢了。

😄 好奇心

人会偏向于突出自己好的一面,

因为这会表现得比较美好。

而实际上我也不例外,

在写博客的时候,

在写前面内容的时候,

我尽可能表现积极的一面,

很少表达出消极的一面。

但在这里,

我想聊聊,

这几年失去了什么。

也许很多,

但想专门聊聊“好奇心”。

某天,

看到一篇关于老罗访谈的文章,

里面有句话:

“这些人身上那种对自己不了解或未接触过的事物所展现出的好奇心和强烈的求知欲,在学生时代很普遍,但在成年人的世界里非常罕见。”

不知为什么,

这段时间,我一直惦记着这段话。

而后几天,

有实验室的小伙伴来实习了,

聊了聊实验室的小伙伴们的情况,

又回想了学生时代的日子,

那时候,似乎总是充满着热情与好奇。

可以不计个人利益得失,

花时间在探索新鲜事物上吧。

《小王子》中有一句话,

“小王子提出问题后总是非得到答案不可。”

现在的我,

还算喜欢去探索新事物,

但我明显地感受到,

那远不如学生时期的那个我。

“好奇心”也许慢慢在消磨,

有些问题也不愿追求答案,

探索可能也止步于想法。

也许我心中的小王子已慢慢成熟,

但是我希望他能保持年轻心态。

👀 最后

写到这里,

文章内容和我最初设想的不太一致,

也许这就是理论和实践的差距,

也许这就是计划和变化的不同。

正如三年前做了规划,

但貌似今天的我,

和规划的我大有不同,

但更为真实。

希望下一个三年的我,

还能保持阅读,写作,探索的习惯,

并且保持那颗好奇心。