WAIC 2025:非线性

WAIC 世界人工智能大会,

自 2018 年起每年在上海举办。

近几年,

由于 AI 技术、生态的发展,

会议的规模和影响力持续扩大。

而今年的 WAIC,

活动规模应该也是最大的一届。

今年由于时间关系,

只买了一天的展览票。

且今天去会场的时候,

虽然也有会议论坛的环节,

但我还是将时间留给了展览。

因为在不同公司的展区中,可以

- 交流讨论产品形态

- 观察不同从业者

- 获取新奇的信息输入

正是这些,带来了很好的体验。

也是我希望记录这次 WAIC 的原因,

那么我们开始吧。

AI 日益普及

观察的第一个点是:AI 确实在日益普及了。

具体而言,表现在下方几个点:

WAIC 门票和观众分布

在 2023 年时,

当时我还记得门票是免费的,

虽然有非技术从业者,

但比例应该不高。

而今年,

WAIC 的门票收费了,

但在开始前两天提前售罄,

非技术从业者比例升高了。

AI 主题偏应用层

记得 23 年时候,

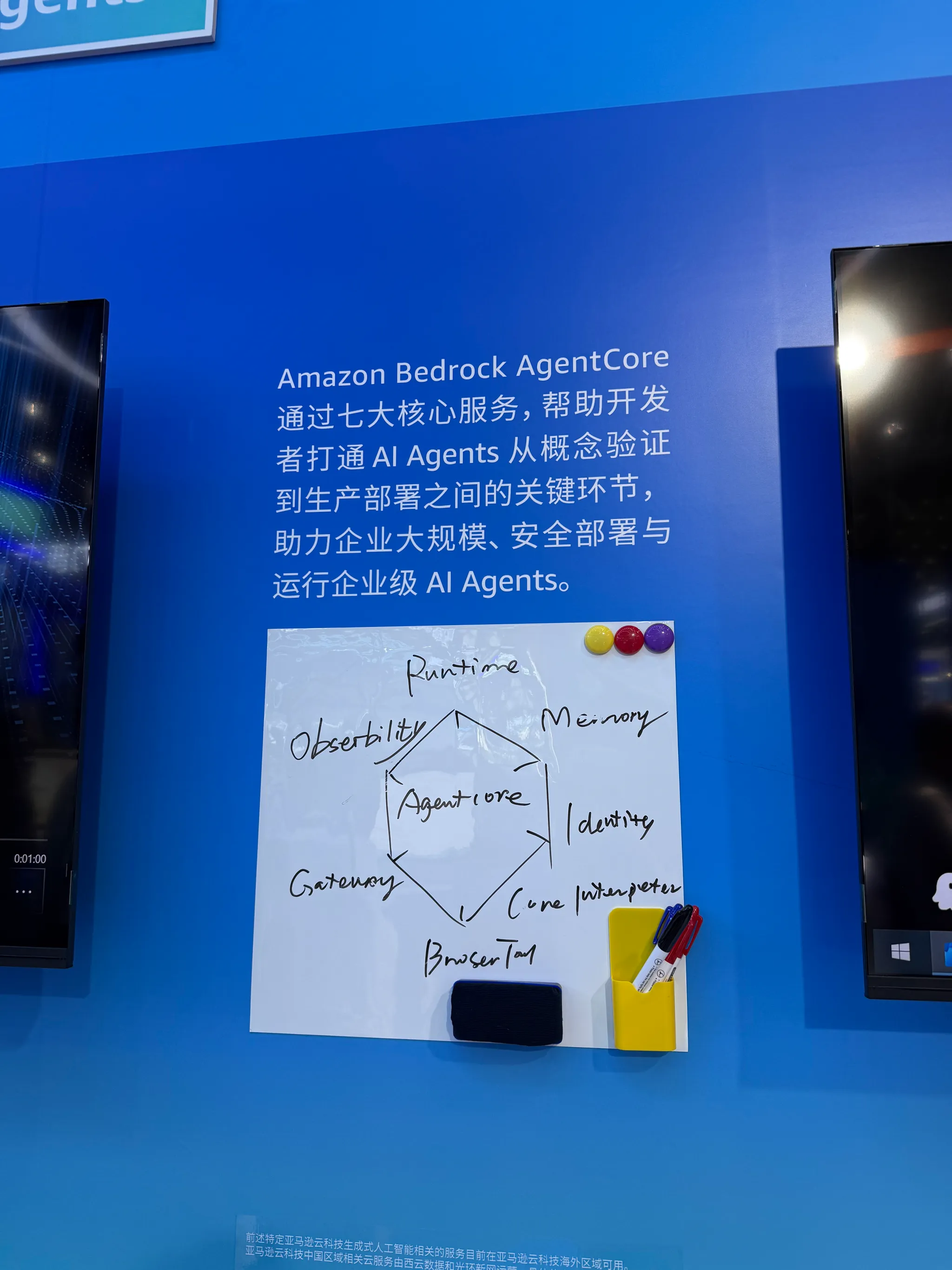

AI 展览更多注重底层模型能力,

而在今年更多往 Agent 等应用层讨论。

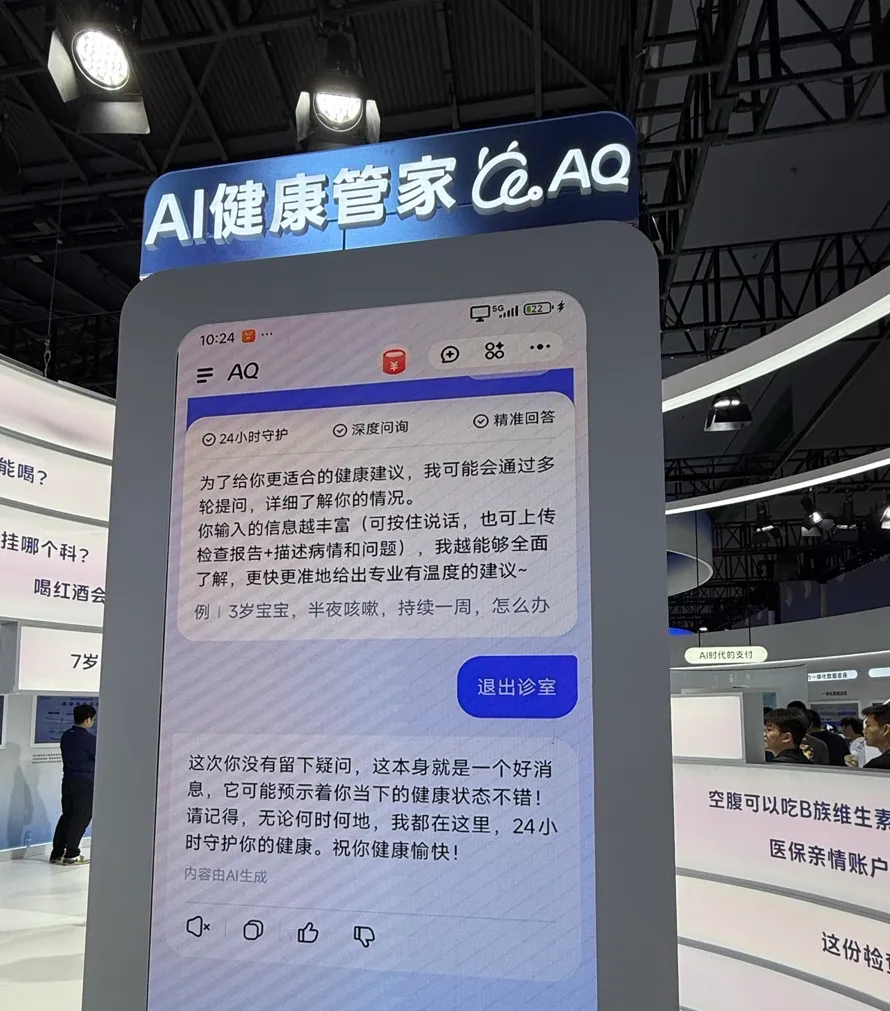

且微信,支付宝,百度等产品,

也不断推出 AI 相关能力,

如支付宝此前推出了 AI 健康管家(AQ)

从上方几点变化来看,

AI 正在持续融入日常生活。

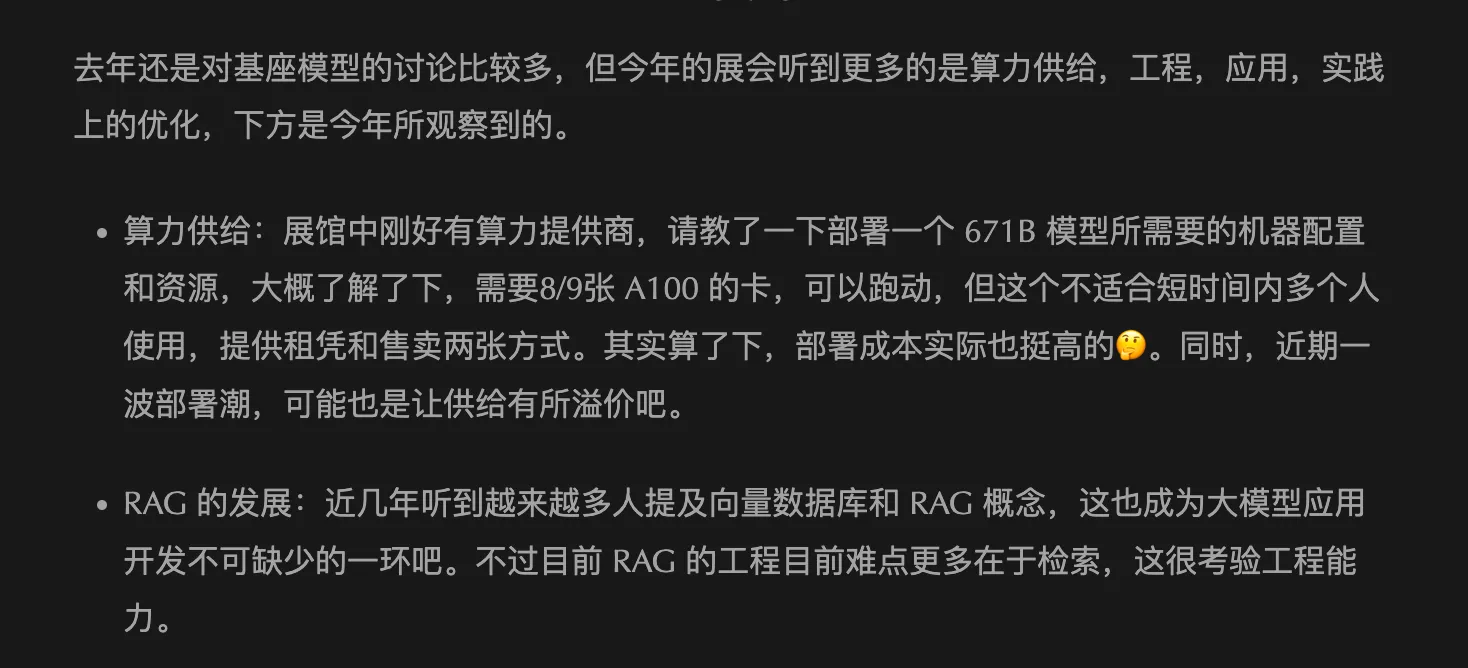

变化的“热点”

在 2025 年 2 月,

写过一篇文章 「未流行的未来,在变化的过去」,

当时是参加 GDC 活动。

记得当时活动主题更多围绕

- “DeepSeek 的推理模型”

- “强化学习的效果”

- “如何进行企业自部署”

等基础模型话题。

而今天在展览上,

讨论最多是 “Agent”这个词,

更多的话题围绕着

- 通用 Agent 和 垂直 Agent

- Context Engineering

- Agent 框架和配套设施

在不到半年时间内,

讨论的“热点”在不断的变化,

也许正如:

- 23 年一直在盼望 GPT4 时刻,但 25 年6月,OpenAI 已经在 GPT4在官网下线了。

- 25 年初以为 Cursor 在 AI IDE 是稳定的位置,但在近期却受 Claude Code 等其他工具冲击。

也许在这个领域上,

确实得抱着“拥抱变化”的心态。

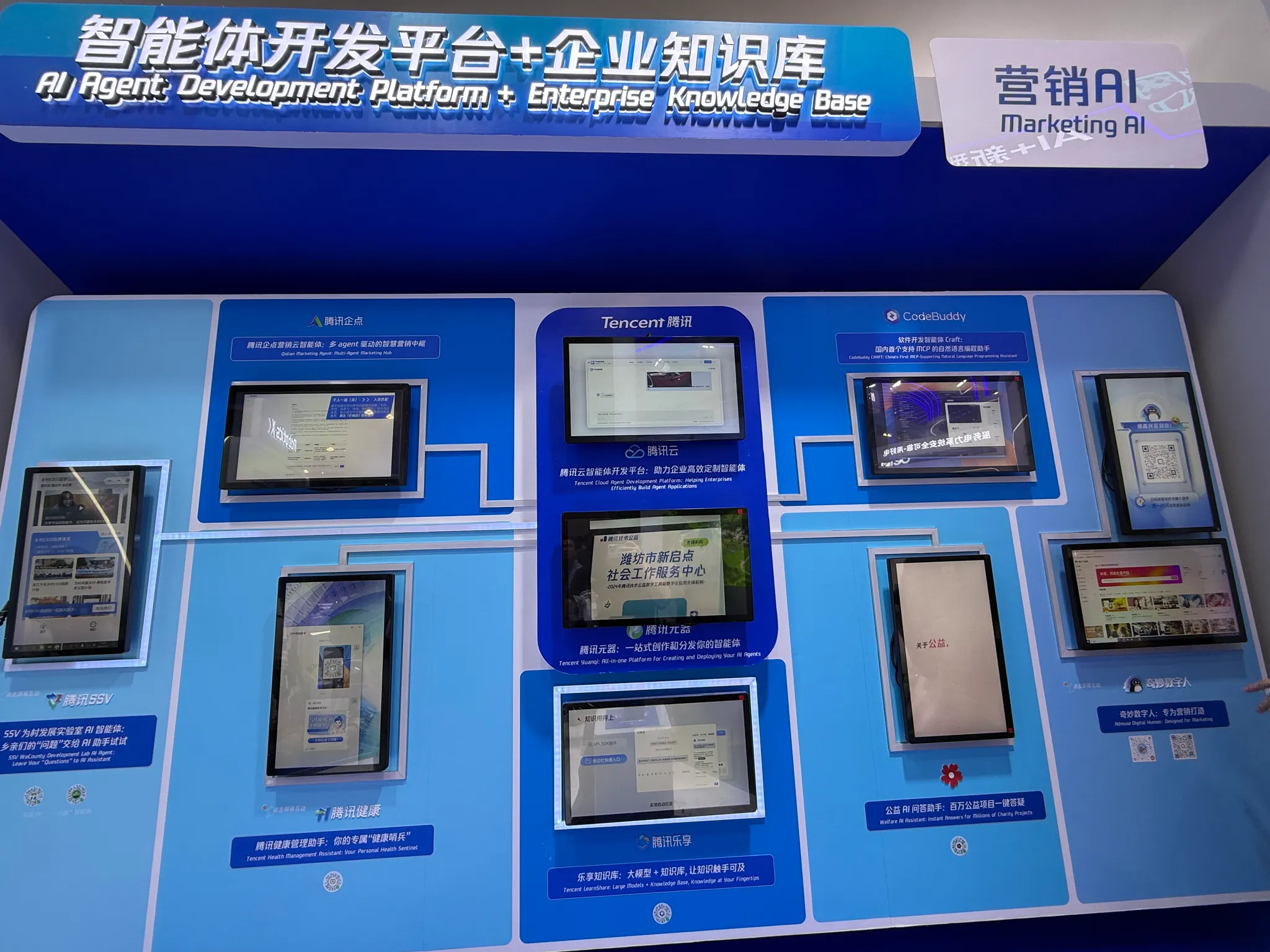

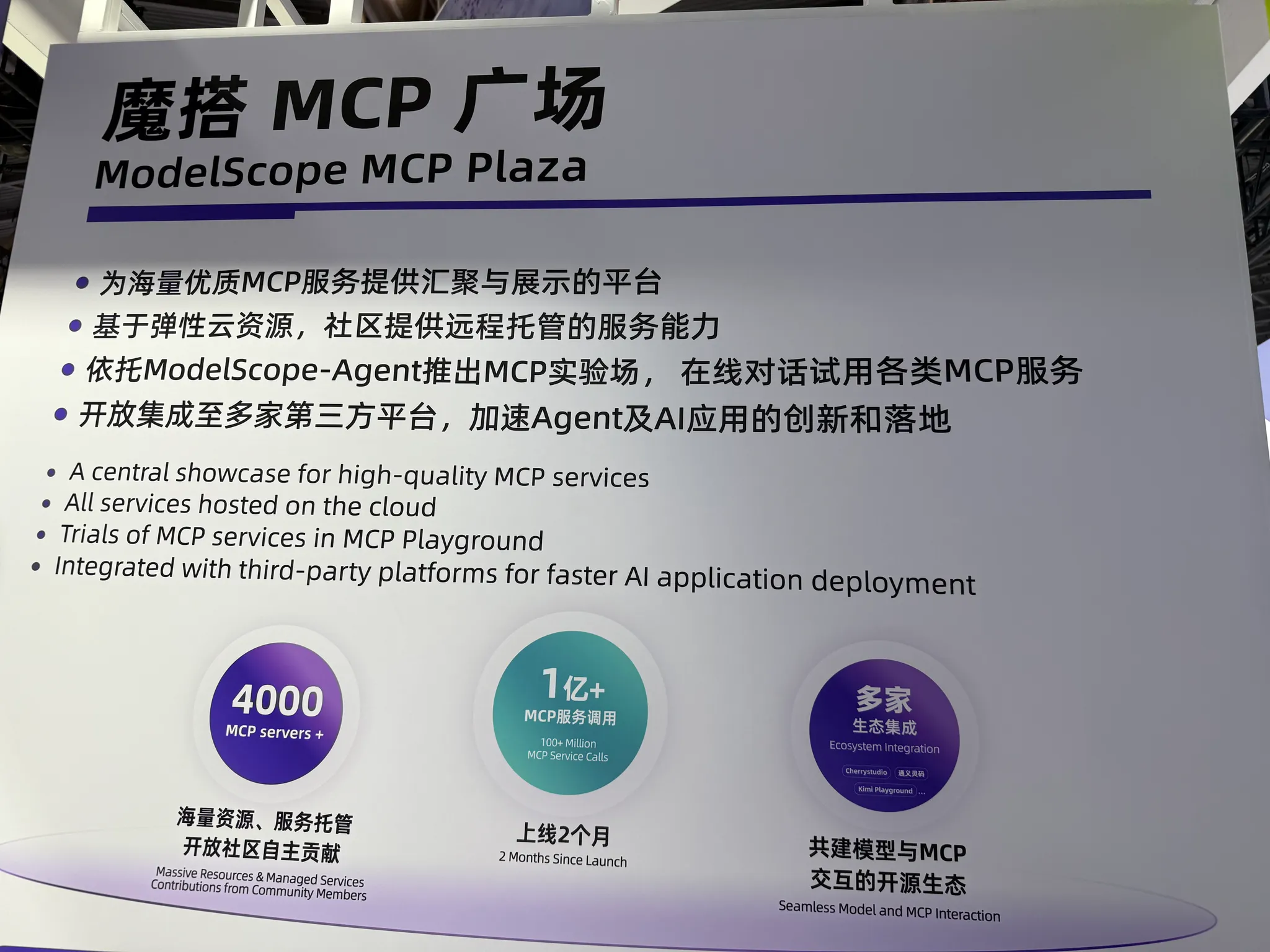

MCP 生态

MCP 是一套 LLM 应用层协议,

于去年 11/12 月发布,

但在今年 3/4 月火了起来,

在此后续,

业界产家大多都在做 MCP 的建设。

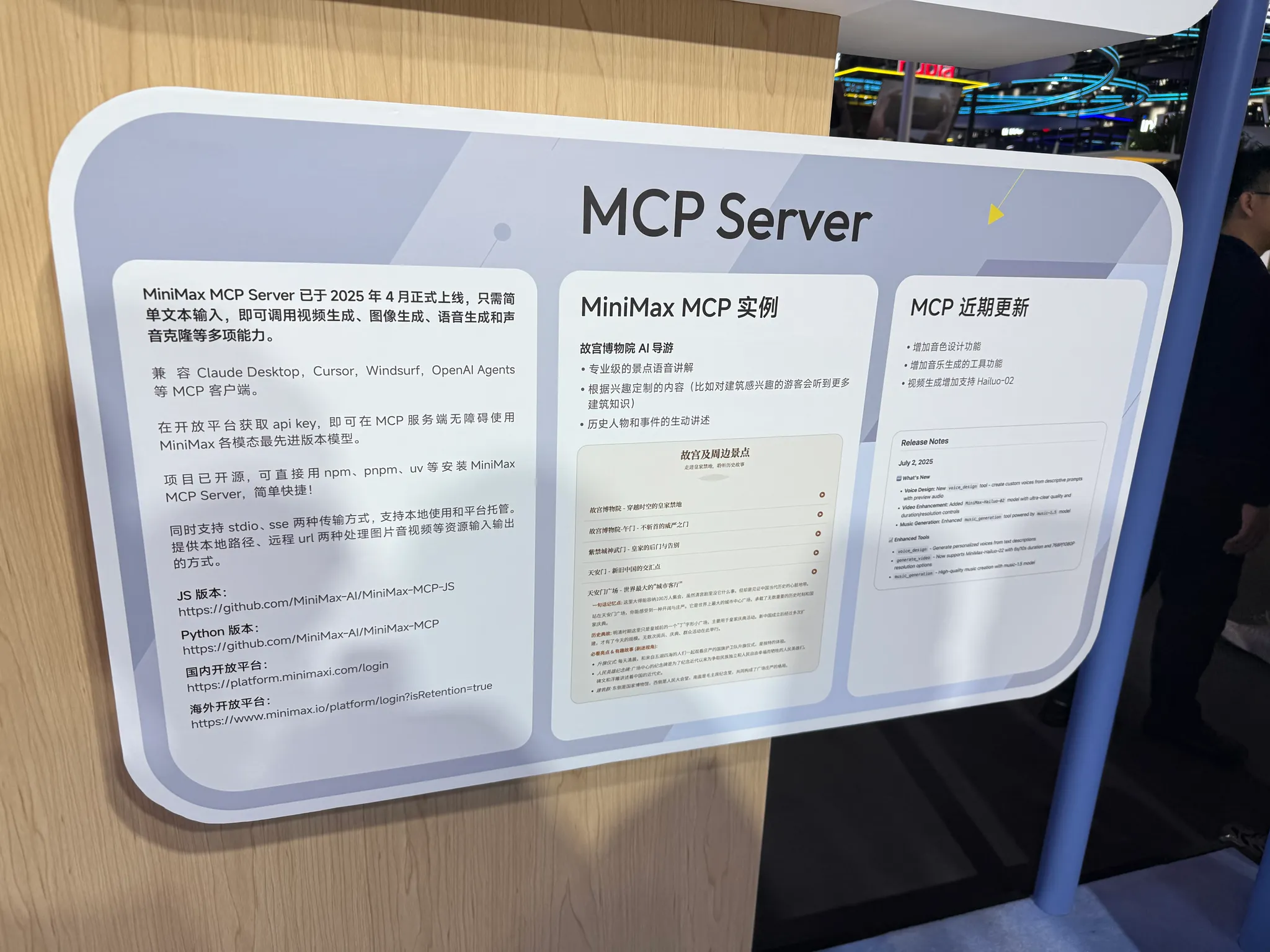

而今天在现场也看到了不少 MCP 的展示,

- 百度优选上线了电商 MCP 服务

- MiniMax 也宣传着自己的 MCP Sever

- 阿里的魔搭有着 MCP 广场

- 支付宝提供 MCP 服务

MCP 可能还需要迭代,

但也基本成为事实协议了吧,

而当成为标准后,

大多企业可能会抢占生态卡位。

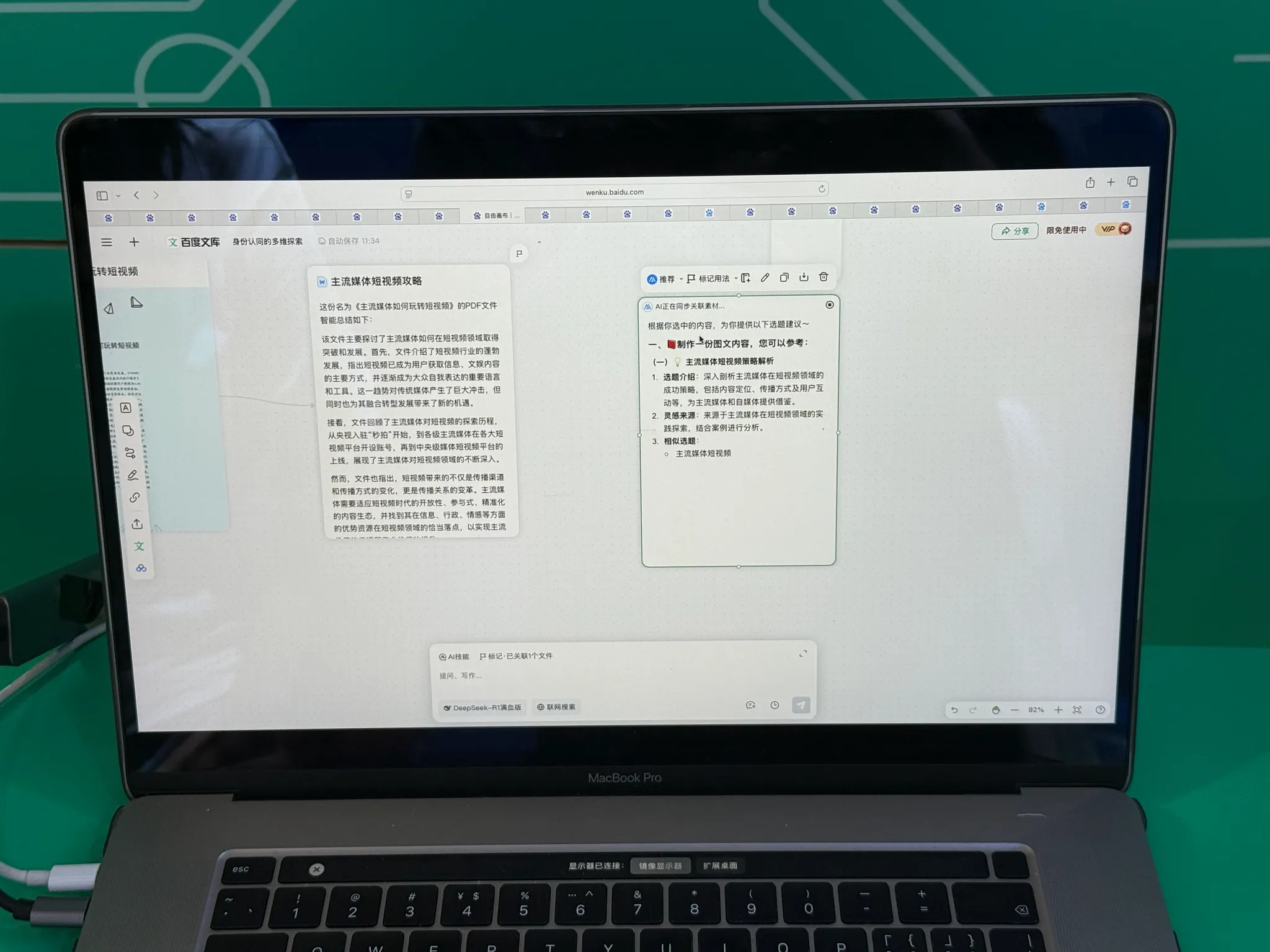

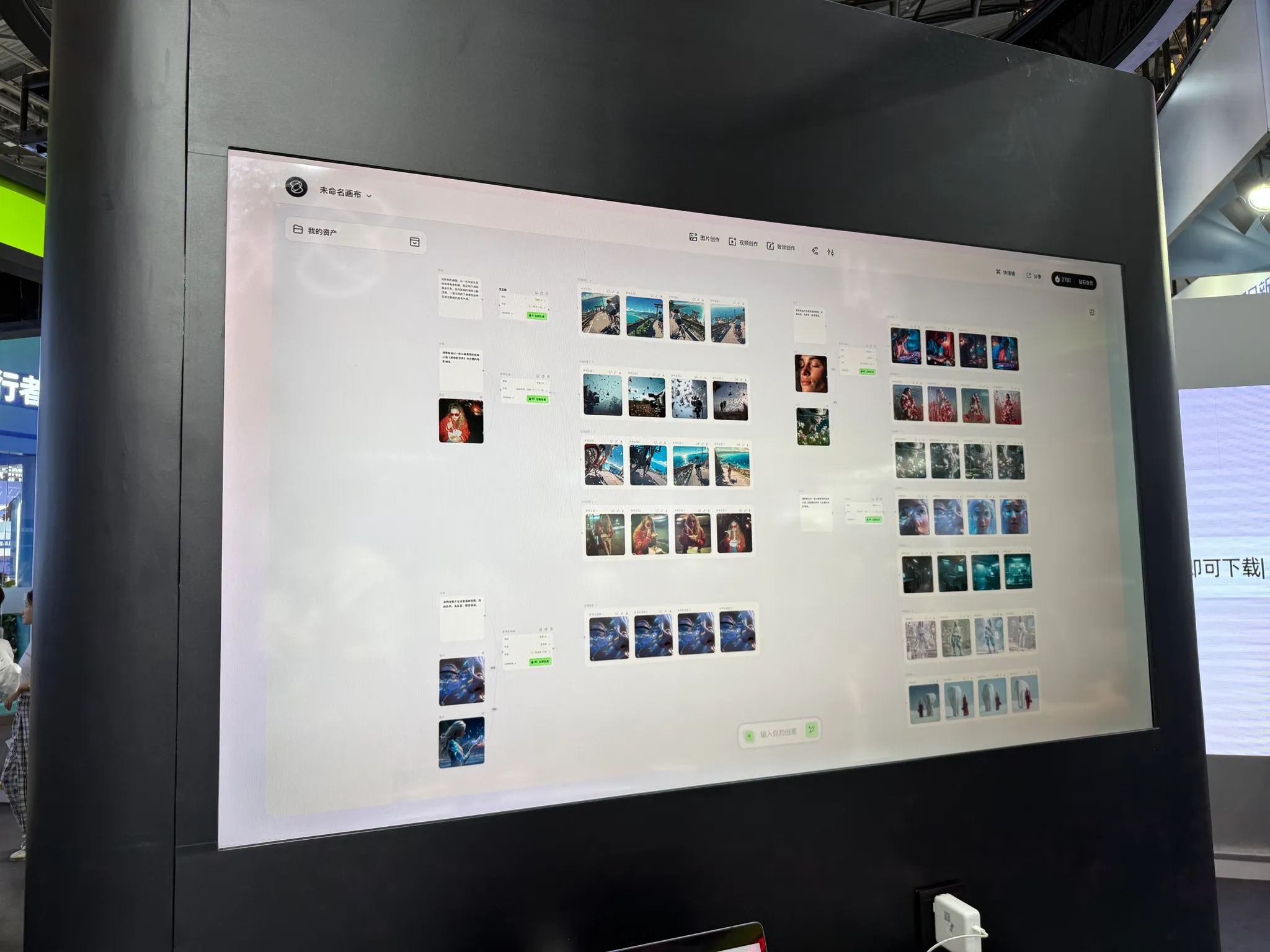

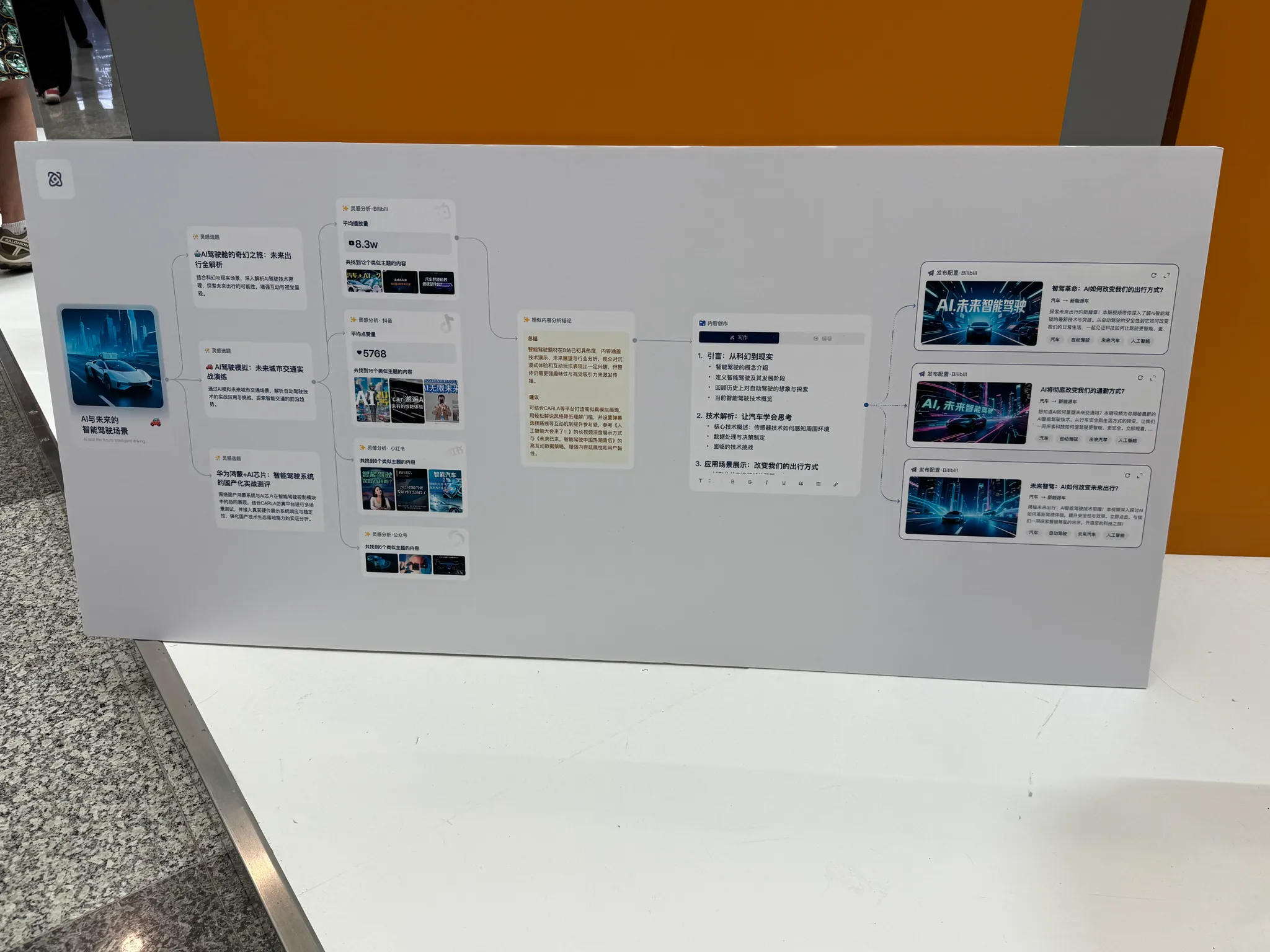

画布式交互

画布式交互,

在近几年出现的 App 中很常见。

而在今天,

至少看到了 5 个画布产品,

如 flowith, 可灵 AI,堆友,百度文库等产品,

主要与服务于等下方场景

- 信息收集

- 知识整理

- 设计创造

- 可抽象的工作流

这种交互形式确实可能提升一定的效率。

也和在场的工作人员,

在聊关于产品上的设计交互

- 节点关系限制成树状,是为了降低使用成本

- 多个节点是否可以添加组的概念

- 不同的节点是否可以组合做“计算”

也感谢在场工作人员,

给了很真诚的回复和信息输入。

关于画布的交互,

而我个人有个想法,

“画布适合在建立关系,切换维度场景做整理,激发创造”

产品哲学观

产品背后也许会有些哲学观吧,

也遇到了几个印象较深的企业。

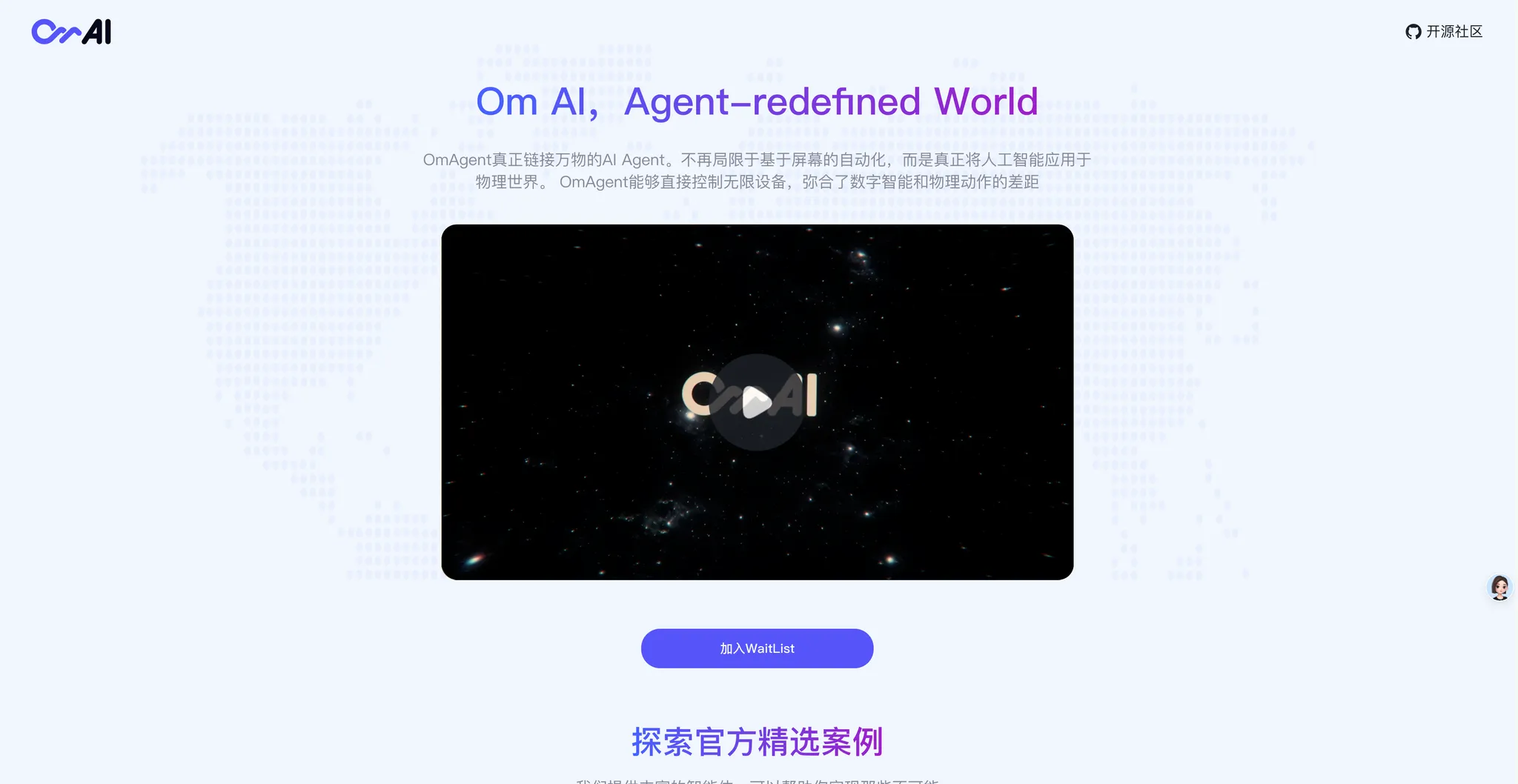

“OmAgent”中的 Om

刚开始听到 OmAgent,

在想 Om 是什么单词的缩写,

于是去问了工作人员,

给的回复是,

“Om 是佛教中的用词,指的万物”。

“创意的可计算性”

我很喜欢这句话,

也请问了下工作人员

工作人员是个小姐姐,

她很真诚地分享了对这句话的理解。

我总体理解下来是,

“对信息做原子化,然后做标注,再组合计算做复用”。

而提出这句话的人,

也一直研究着人机交互协作的方向。

也许,我猜测是他的哲学观吧。

模型的“记忆”

印象中,

目前的 Agent 和 Context Engineering,

主流公司还是比较多的在做 Plan, Tool use 等能力,

而“记忆”貌似稍微少一些。

我很喜欢 ChatGPT 的 “记忆”这个功能,

因为 TA 貌似记得住我,

但貌似其他模型应用并没有提供该能力。

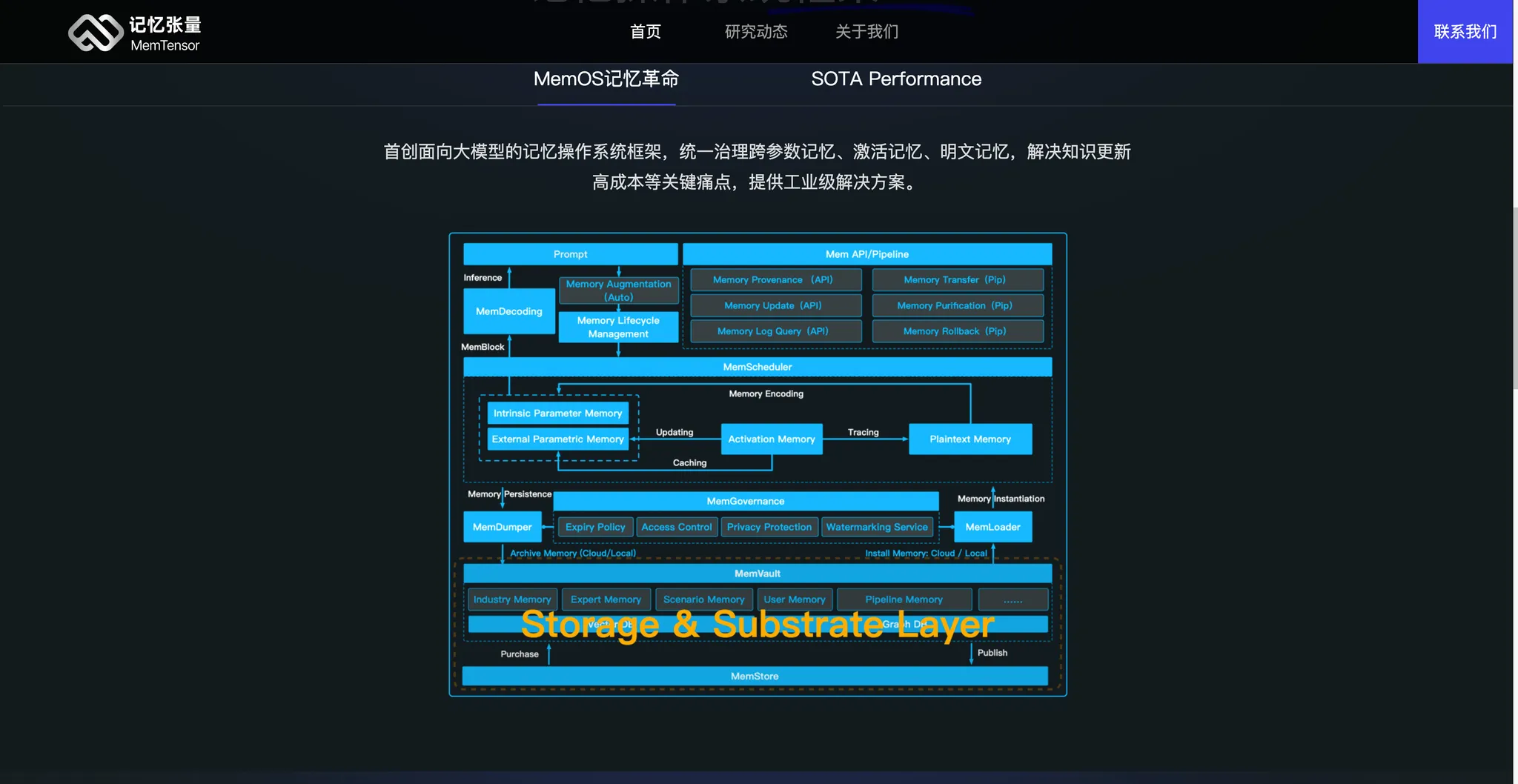

而今天在线下遇到了记忆张量这家公司,

在做“面向大模型的记忆操作系统框架”,

不久之后也会公测,

先狠狠期待一波吧。

Builder 与创造

很喜欢去线下的技术展览,

因为可以和 Builder 做交流讨论,

且更难得的是在和他们的对谈中,

能体会到他们对产品的思考和热情。

那也许是创造/创作的热情,

也许是一种理想主义,

但那种感觉,充满能量。

今天看到了

- We0 的团队分享设计思路

- AskSia 拆解课前/课中/课后的学习场景思路

- Flowith 小伙伴分享 oracle 到 Neo 的演进

- ANP 协议不断推进社区生态建设

也许,这是“创造/创作”带来的感觉吧。

非线性的未来

现在对比 2022 年,

AI 在基础模型、生态协议、交互方式都有所发展。

从而提供 Chatbot, Agent, DeepResearch 等交互形态,

都在不断探索人和机器如何协作。

但我们回头看,

AI 发展是非线性的逻辑,

更像自由流动的函数。

也许,

大多数的长周期预测都并非准确的,

可能更多能做的是观察、实践、思考。